Cet article propose d’analyser les résultats d’une expérience pédagogique menée en introduction du chapitre sur le marché du travail avec une classe de Terminale économique et sociale (ES) dans un établissement situé en milieu semi-rural. À la manière de l’agent économique rationnel, les élèves ont été invité•e•s à construire leur courbe d’offre de travail à partir d’une grille de salaire horaire. En plus d’exposer par la pratique la manière dont la théorie économique mainstream conçoit le travail et modélise l’offre, il montre que les résultats de cette expérience ne peuvent uniquement s’expliquer à l’aide de cette même théorie. Il met ainsi en évidence la pertinence de la combinaison des approches économiques concurrentes et des outils de la sociologie pour rendre compte des choix des élèves. Finalement, en s’appuyant sur la restitution des motivations et raisonnements variés des élèves, il plaide en faveur du pluralisme dans l’enseignement des sciences économiques et sociales (SES).

Antoine Argentier

Professeur de SES

TZR dans l’académie de Lille

« Se lever pour 1 200 c’est insultant » : c’est ce que clame le rappeur SCH dans un titre (A7) sorti en novembre 2015. La punchline a été reprise par des lycéen•ne•s qui l’avaient affichée sur une banderole lors de manifestations contre la « loi Travail ». Cette réappropriation d’une expression issue du rap laisse entendre que, pour une fraction de la jeunesse, il existerait un seul de salaire en dessous duquel il ne serait pas acceptable de travailler[1]. La question du salaire apparaît vite aux professeur•e•s de SES être chargée d’importance et d’inquiétude pour les élèves fréquentant le lycée. La plupart d’entre elles et d’entre eux adhèrent en effet au discours méritocratique (« tout travail/toute peine mérite salaire » ; « il faut travailler pour réussir » ; « quand on veut, on peut »), lui-même résultat d’un ensemble d’injonctions et de pratiques institutionnalisées et privées plus ou moins cohérentes, valorisant l’effort et le travail individuels. Des élèves n’hésitent pas ainsi à communiquer à travers certaines interactions en classe ou en marge de celle-ci leur ambition de « faire de l’argent », « de la moula », « de la maille ». Cet horizon les conduit à penser qu’il ne vaudrait pas la peine de « se lever » si le salaire proposé est trop faible – ce qui peut légitimement être vécu comme « insultant ».

Partant, on peut se demander comment ces jeunes se représentent la « valeur » du travail, la place qu’ils et elles sont prêt•e•s à lui accorder dans leur vie adulte et les conditions leur permettant de juger un salaire comme « juste ». La réflexion est d’autant plus intéressante à conduire pour l’enseignant de SES qu’il dispose lui-même d’un éclairage économique. Le modèle néoclassique présenté à chaque élève suivant des cours de science économique rend-il compte adéquatement des diverses manières d’agir ?

Avant la réforme du lycée de 2019, suivant la logique néoclassique, l’ancien programme de Terminale invitait à considérer le travail et l’emploi comme une relation marchande. Celle-ci serait au fondement de l’étude du marché du travail. Classé parmi les « Regards Croisés », c’est-à-dire parmi les parties du programme qui invitent à procéder à un croisement des outils de la science économique et de la sociologie pour analyser les objets étudiés, le chapitre traitant de cette question s’intitulait : « Comment s’articulent marché du travail et gestion de l’emploi ? ». Les indications complémentaires ne laissaient aucun doute sur la centralité de la « théorie standard » dans l’étude du travail et de l’emploi. En effet, elles précisaient qu’« en se limitant à une présentation graphique simple et en insistant sur les déterminants de l’offre et de la demande, on expliquera l’analyse néo-classique du fonctionnement du marché du travail ». La fiche Eduscol (Ministère de l’Education Nationale, Fiche Eduscol), élaborée par une équipe d’enseignant•e•s de la matière et d’inspecteur•ice•s, témoignait d’un cadrage dans ce sens : l’approche néoclassique y est qualifiée de « modèle de base ». Cette centralité était cependant tempérée par le reste des indications qui remettaient en cause la portée globale de cette approche : dans le cadre de l’enseignement, il s’agissait effectivement de mettre en lumière les asymétries existant sur le marché du travail (information incomplète sur les contrats et sur les compétences des salarié•e•s, différenciation des salarié•e•s selon leur niveau de diplôme, leurs compétences, leur âge, etc), ainsi que les différentes institutions sociales et politiques altérant « l’équilibre » censé naître de la rencontre entre l’offre et la demande sur le marché du travail, comme le salaire minimum, l’allocation chômage, les conventions collectives, etc. Si le modèle du marché du travail néoclassique n’était donc pas hégémonique dans ce programme, il en constituait néanmoins la matrice, le socle de la réflexion et reliait fortement le concept de l’emploi à celui de la marchandise, rapprochement dont il convient de discuter sérieusement la pertinence.

Une « mise en situation » : planifier son offre de travail

Curieux de tester avec mes élèves la validité de la théorie néoclassique, mais plus encore d’aller à l’encontre de l’abstraction de cette théorie en examinant les déterminants sociaux de leurs choix en matière d’emploi et de salaire, je leur ai proposé de procéder à une expérience pour introduire ce chapitre. D’un point de vue pédagogique, celle-ci était l’occasion de remobiliser des concepts et mécanismes déjà abordés en classe de première (la formation de l’offre et de la demande sur un marché, leur rencontre sur un marché à l’origine d’un « équilibre » déterminant prix et quantités échangées). D’un point de vue didactique, cette expérience présentait l’intérêt de réfléchir aux modes de transmission et à la réception de théories économiques impliquant une modélisation mathématique (représentations graphiques) et une simplification significative de la réalité sociale et économique. Elle offrait également l’opportunité d’endosser des lunettes critiques quant aux théories étudiées, d’expliciter le caractère pluraliste de la discipline par la confrontation de doctrines et de théories. Enfin, elle soulevait la possibilité de faire émerger la plupart des notions et institutions décisives quant à la détermination du salaire et au fonctionnement de l’emploi en France aujourd’hui.

J’ai donc construit en activité introductive du chapitre, débuté en mi-février, une expérience de mise en situation des élèves intitulée « Pour quel salaire horaire êtes-vous prêt•e à travailler et à renoncer à vos loisirs ? ». Cette expérience de sensibilisation s’est déroulée en 3 étapes.

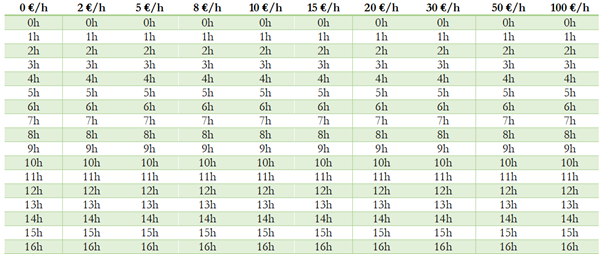

1) Les élèves ont reçu la consigne suivante et un « tableau de propositions d’heures de travail en fonction du taux de salaire horaire » :

« Imaginons que vous soyez dans la situation de chercheur•se d’emploi : pour l’heure, vous pouvez encore jouir de pleines journées de loisir. Vous devez déterminer le niveau de salaire horaire pour lequel vous seriez prêt•e à travailler. Compliquons cependant la tâche : supposons que vous ayez la possibilité de choisir de travailler, pour un salaire donné, de 0h à 16h par jour, ce qui réduit d’autant votre temps de loisir. Il vous faut ainsi arbitrer, à chaque niveau de salaire proposé, entre le nombre d’heures industrieuses et le nombre d’heures oisives. À vous de jouer ! »

Tableau de propositions de nombre d’heures de travail journalier en fonction du salaire horaire

2) Toujours de manière individuelle, les élèves doivent reporter leurs choix sur un graphique, de telle sorte qu’ils et elles tracent leur courbe d’offre de travail, c’est-à-dire la quantité d’heures de travail (Q de travail (h)) qu’ils et elles acceptent de fournir pour chaque niveau de salaire (Salaire horaire (w)). Il était demandé de

« [c]ommence[r] par inscrire les niveaux de salaire horaire en ordonnée (de 0 € à 100 €) et le nombre d’heures de travail en abscisse (de 0h à 16h). Puis, pour chaque niveau de salaire horaire, prenez le nombre d’heures maximal de travail que vous avez choisi (exemple : si j’accepte de travailler maximum 1h pour 2 € par heure, alors je reporte ces données dans le graphique en l’indiquant par un point). Enfin, reliez l’ensemble des points de votre graphique, pour former une courbe. »

Graphique de report des heures de travail en fonction du salaire horaire

3) Vient enfin le temps de la confrontation entre les courbes d’offre de travail des élèves et donc de la réflexion, de la discussion collective au sein de la classe. Ils et elles doivent en effet formuler des observations sur l’expérience, comparer leurs représentations graphiques et tenter d’expliquer les différences qu’ils et elles remarquent, et enfin déterminer ce qui ne semble pas réaliste dans la situation qui leur a été soumise, au sens de ce qui ne parait qu’être une possibilité théorique.

Dans un premier temps, les élèves prennent connaissance de la consigne et réalisent la tâche portant sur leur choix de durée de travail pour un salaire donné de manière individuelle. À chaque niveau de salaire horaire (net) fixé, ils et elles doivent déterminer combien d’heures ils et elles acceptent de travailler. Les élèves reportent ensuite leurs choix sur le graphique, attentif•ve•s à bien déterminer le nombre maximal d’heures de travail souhaité pour un niveau de salaire horaire donné. Une fois chaque report effectué, il leur suffit de relier les points pour tracer leur courbe d’offre de travail. Pendant ces deux étapes, j’ai circulé dans la salle pour m’assurer que chacun•e, était au clair avec ces consignes (chargées en chiffres !), mais aussi pour pouvoir repérer la manière dont les élèves construisaient leurs choix, leurs courbes et donc réfléchissaient au problème qui leur était posé. J’ai ainsi repéré deux élèves (F. et C.)[2] formulant des offres de travail très distinctes l’une de l’autre, que j’ai ensuite invité•e•s à venir au tableau pour tracer leur courbe. Cette différence manifeste entre la forme des deux courbes a servi de point de départ à une discussion animée chez les élèves et de support à leur réflexivité, condition décisive à un apprentissage efficace (Lahire, 2019, p. 35).

L’expérience comme cadre privilégié pour l’activité de « sensibilisation »

Cette activité de sensibilisation se démarque en partie des pratiques enseignantes plus ordinaires de traitement du cours généralement assis sur l’analyse de passages tirés d’articles ou d’ouvrages scientifiques et de documents statistiques. Elle est justifiée de plusieurs manières par les différents acteur•ice•s éducatif•ve•s[3]. Ce type d’activité s’inscrit en effet dans la pédagogie dite « active », qui mobilise les élèves, afin de les enrôler et de les motiver, par exemple par le jeu (Deauvieau, 2007, p. 103). L’idée qui anime ces principes pédagogiques est qu’en intéressant les élèves, y compris celles et ceux socialement les plus distant•e•s de la culture scolaire, il est plus facile de les intégrer à l’univers scolaire, de leur faire accepter les règles qui y sont propres et de leur diffuser les savoirs scolaires. Ces activités sont également souvent pensées comme des occasions de mettre au jour les représentations sociales des élèves, de faire émerger leurs prénotions et de générer un conflit cognitif chez les élèves propice à la formation de perceptions conformes aux savoirs savants. Ce type d’arguments est d’autant plus susceptible d’être mobilisé par les enseignant•e•s de SES que la tradition sociologique française, depuis Émile Durkheim jusque Bernard Lahire, en passant par Pierre Bourdieu, s’est construite autour de l’idée d’une « rupture épistémologique » entre les savoirs pré-réflexifs, relevant de l’expérience ordinaire, et les savoirs savants, conquis par l’enquête.

Pour ces deux principales raisons, l’expérience en classe est appréciée. Différents travaux portant sur la pertinence scientifique et l’efficacité scolaire de l’expérience ou du jeu pédagogique déjà réalisés concluent à l’absence d’effet négatif de ces dispositifs sur les résultats des élèves, bien qu’il faille se méfier des implicites culturels qu’ils peuvent véhiculer et du risque de détournement des objectifs pédagogiques, plus souvent valable pour les élèves de milieux populaires (Banse, 2019). Une enquête s’intéressant à l’efficacité d’un dispositif pédagogique d’économie expérimentale, par la distinction entre le groupe réalisant l’activité et le groupe de contrôle, constate qu’à long terme les savoirs sont mieux intériorisés et restitués en évaluation par les étudiant•e•s du groupe expérimental que par leurs homologues du groupe de contrôle (Eber, 2007, pp. 628-629).

Au-delà de cette nécessaire évaluation des effets d’un dispositif pédagogique sur l’apprentissage et le comportement des élèves qui en sont les destinataires et participant•e•s, il m’apparaît primordial de réfléchir à la pertinence du cadre expérimental par rapport à la réalité sociale qu’il ne manque pas de réduire, de simplifier, et même parfois de recréer. En effet, les études expérimentales éludent souvent le contexte social, coupant les individus de l’univers qui leur est familier, ce qui modifie fréquemment leur manière de penser, de sentir, d’agir (Lignier, 2019, p. 65). Cela s’applique particulièrement à mon expérience, car elle se déroule dans l’enceinte scolaire et non dans le cadre d’une situation réelle d’embauche. Elle peut produire un « effet d’institution » : en contexte scolaire, dans l’interaction avec le dépositaire du pouvoir dans la salle de classe, les élèves tendent parfois à préférer les attitudes ou réponses qu’ils estiment les plus acceptables socialement. Comme mon activité était fictive, il était d’autant plus possible que les propositions des élèves s’éloignent de certaines « aspirations raisonnables » (Bourdieu, 1974, pp. 8-9), et qu’ils en viennent à construire des courbes d’offre de travail irréalistes d’un point de vue social[4].

Une certaine jeunesse comme public

Avant de présenter, d’analyser et d’interpréter les résultats de l’expérience, et de prolonger la réflexion vers les enjeux théoriques et pédagogiques, il convient de resituer le contexte social local, l’ancrage de l’établissement dans le réseau éducatif, ainsi que les propriétés sociales des élèves. Ces éléments peuvent effectivement influencer les choix et préférences partagés dans le cadre de l’activité.

Alors nouvellement affecté dans un département rural des Hauts-de-France, ma classe était surtout composée d’élèves que des sociologues reconnaîtraient comme des « gars du coin » (Renahy, 2005) et des « filles du coin » (Amsellem-Mainguy, 2021). La ville dans laquelle était situé mon établissement était composée d’une dizaine de milliers d’habitant•e•s ; elle était desservie par les trains régionaux, un réseau de bus municipal et de cars scolaires. L’ordre social y était plutôt dominé par des notables locaux à fort capital économique (patrons locaux) et à fort capital culturel (magistrat•e•s, enseignant•e•s du secondaire), ainsi que par des médecins et des élu•e•s politiques (dont les ressources en capitaux peuvent être plus ou moins fortement composées en une forme ou une autre). De nombreux•ses actif•ve•s y exerçaient une profession d’indépendant•e (essentiellement dans le bâtiment et dans l’électricité). Le plus gros employeur de la ville était un hôpital public, ce qui impliquait une assez forte présence de petites classes moyennes et de fractions stabilisées des classes populaires, aspirant à l’ascension sociale. Notons également une filière de formation aux sapeurs-pompiers. De taille semblable, la ville voisine était quant à elle plus ouvrière : un technicentre de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) y étant localisé, les cheminots étaient sur-représentés. A l’instar de nombreuses autres villes analogues, la part de la population active au chômage y était supérieure à la moyenne nationale (environ 25 % des actif•ve•s l’année de l’activité d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques – Insee), tout comme la part de la population en dessous du seuil de pauvreté (environ 20 % de la population de la commune[5]).

Puisque le lycée dans lequel j’ai enseigné était le seul à proposer les filières générale et technologique dans un rayon d’environ 40 kms, il recrutait des élèves provenant de nombreuses villes et villages alentour, et donc de collèges très divers. D’après les quelques données dont j’ai pu disposer, 35 % à 40 % des élèves scolarisé•e•s dans l’établissement étaient boursier•e•s. Plus d’un tiers d’entre elles et eux devaient appartenir aux classes populaires ; près d’une moitié aux classes moyennes et le restant aux classes supérieures. Il s’agissait donc d’un établissement plutôt mixte socialement[6].

Compte tenu du niveau (Terminale) et de la filière (ES) de la classe avec laquelle j’ai réalisé l’expérience, il n’est pas possible d’inférer simplement les caractéristiques socio-économiques de leur famille à partir des éléments déjà mentionnés. Si je ne suis pas parvenu à accéder à des données précises, objectivées et objectivables, j’ai quand même pu recueillir des signes des appartenances sociales de mes élèves à travers différentes situations de classe et des activités. La principale information à mentionner est la surreprésentation des filles au sein du groupe[7]. Il apparaît ensuite que de nombreux•ses élèves provenaient de petites classes moyennes ou des classes populaires stabilisées, plutôt en ascension[8]. Les quelques élèves venant du haut des classes moyennes, voire des classes supérieures, étaient issu•e•s de parents exerçant plutôt leur activité dans le secteur public. Enfin, il est intéressant de souligner que, parmi ces élèves, trois étaient racisé•e•s : deux étaient noires (une dont les parents provenaient d’Afrique Subsaharienne, l’autre des Antilles) et une dont les parents étaient originaires du Maghreb.

Des résultats invitant à nuancer l’approche néoclassique

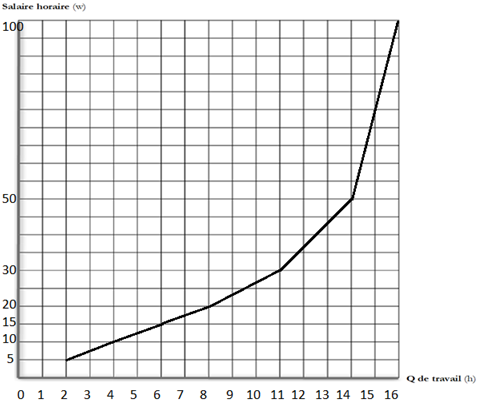

Puisque l’individu abstrait de la théorie standard cherche à maximiser son utilité (c’est-à-dire son bien-être personnel) sous contrainte de ressources rares (c’est-à-dire son budget), il doit logiquement éviter de consentir au travail pour privilégier ses loisirs (l’arbitrage posé par la théorie standard) si la rémunération proposée n’est pas suffisante. Par conséquent, l’offre de travail de n’importe quel•le travailleur•se devrait être croissante du salaire que l’employeur lui propose. En effet, plus le niveau de rémunération augmente, plus le ou la salarié•e est censé arbitrer en faveur du travail[9] : il s’agit là de la situation dans laquelle l’effet de substitution est supérieur à l’effet de revenu. Toutefois, il est possible qu’à partir d’un certain seuil, l’agent économique en vienne à modifier son arbitrage et à privilégier l’augmentation du temps consacré à ses loisirs. Dans ce cas, l’effet de revenu domine l’effet de substitution[10].

Bien que certains élèves semblent se comporter conformément au modèle de l’homo œconomicus – cet agent calculateur égoïste –, je n’ai pas trouvé de résultat univoque à l’issue de l’activité. De fait, j’ai relevé deux principales formes de courbes d’offre de travail, lesquelles témoignent de la diversité du rapport anticipé au travail et au salaire.

Dans le premier cas, qui s’est retrouvé chez environ un tiers des élèves, ces dernier•e•s ont proposé une offre de travail qui ne cessait de croître, à partir d’un seuil minimum de revenu qui pouvait varier entre 2 € et 8 € par heure. Mais cela signifie aussi qu’ils et elles étaient prêt•e•s à travailler jusqu’à 16h sur la journée pour 100 € par heure. L’écrasante majorité des élèves ayant formulé ce type d’offre étaient des garçons.

Courbe d’offre de travail avec prédominance de l’effet de substitution

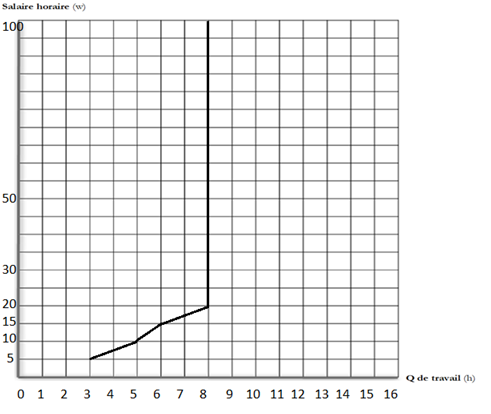

Dans le second cas, qui a pu être relevé chez plus de la moitié des élèves, leur courbe d’offre de travail était jusqu’à un certain point similaire aux précédentes. La courbe d’offre était bien croissante, mais atteignait néanmoins un plafond horaire à partir d’un niveau de revenu. Souvent à partir de 20 € ou 30 € par heure, les élèves ne souhaitaient plus travailler davantage. En moyenne, ils et elles fixaient leur plafond horaire entre 8 h et 10 h par jour. Ce groupe était majoritairement composé de filles.

Courbe d’offre de travail avec un effet de seuil horaire

Enfin, la partie restante des élèves a construit des courbes idiosyncrasiques qui ne suivaient pas de tendance clairement identifiable. Il est toutefois remarquable de constater que, parmi les élèves de la classe, aucun•e élève n’ait souhaité travailler une seule heure gratuitement, que très peu aient consenti à travailler pour moins de 5 € par heure, et qu’un tiers ait affirmé vouloir travailler le nombre d’heures maximal d’heures proposées lorsque la rémunération s’élevait à 100 € par heure.

À ce titre, il pourrait être conclu qu’aucun•e de mes élèves n’est véritablement « rationnel•le » au sens où l’entendent les économistes s’inscrivant dans la théorie standard. Puisque mon activité cherchait notamment à mesurer le degré de proximité des projections des élèves au comportement modélisé par la théorie, je pourrais en déduire l’absence de la rationalité calculatrice (coût-avantage) chez les élèves. En effet, l’offre de travail idéal-typique présente une allure de courbe en « Z » : si la plupart du temps l’effet de substitution est prédominant, pour un niveau de salaire faible, souvent associé à un emploi pénible, et pour un niveau de salaire (très) élevé, c’est l’effet de revenu qui doit s’imposer dans l’arbitrage de l’individu et générer une « offre à rebroussement »[11]. Aussi, à moins que mes élèves n’aient été des « monstres utilitaristes » (expression critique née sous la plume du philosophe libertarien Robert Nozick) dont la soif inextinguible de satisfaction passerait soit entièrement par la richesse monétaire, soit par le travail, la conduite de ceux qui désiraient toujours davantage travailler lorsque le salaire augmente semble manquer de rationalité dans l’acception néoclassique puisqu’ils se privent de la possibilité de jouir de la consommation que leurs revenus leurs permettent (Couppey-Soubeyran, 2012, p. 54). Quant aux second•e•s, un•e économiste mainstream ne manquerait pas de s’étonner du plafond horaire et de leur absence de souhait de faire décroître leur quantité de travail à mesure que le salaire s’élève puisque cela leur permettrait de réduire la désutilité associée aux tâches productives[12].

Afin de comprendre et d’expliquer au mieux les raisons pour lesquelles les élèves ont construit ces courbes, en partant de leurs propres réflexions, il apparait nécessaire de recourir à d’autres outils que ceux de la « boite » du courant orthodoxe.

Les déterminants sociaux de l’offre (virtuelle) de travail des élèves

Comment les élèves – principalement des garçons – nous ont-ils présenté et justifié leur offre de travail croissante illimitée ? Deux d’entre eux, F. et B., ont présenté à la classe, avec un certain raffinement du détail pour le second, ce qui s’apparente à une véritable stratégie entrepreneuriale d’enrichissement sur le moyen et le long terme (Dewerpe, 1996, p. 192)[13]. Dans un sens, leur récit les positionne virtuellement comme des acteurs (proto) capitalistes (Colombi, 2021, pp. 15-17). Au premier ayant rapidement raconté comment une journée de 16 h pour un salaire horaire de 100 € était le meilleur moyen de s’enrichir pour « ne plus avoir à travailler plus tard », succède l’explicitation de son plan par le second. La journée de 16 h implique (certes) des sacrifices. Mais ce travail acharné, ramenant au moins 1 600 € par jour (!), permet de s’enrichir suffisamment pour être en mesure, après quelques années de dur labeur, d’investir à plusieurs niveaux : dans des actions d’entreprises cotées en bourse et dans l’immobilier, afin d’acquérir plusieurs biens patrimoniaux[14].

Le premier trait frappant de cette présentation d’un comportement virtuel (anticipé ?) est qu’il manifeste un double rapport au temps : à la fois une logique court-termiste, d’enrichissement rapide, possiblement au détriment de la santé et des sociabilités ; mais aussi une logique de plus long-terme, celle d’une rationalisation ascétique des comportements tournés vers l’avenir. Ce n’est aucunement un hasard si ces élèves ont imaginé agir ainsi : la conduite la plus ajustée aux structures sociales et économiques de notre société et aux fins qui y sont socialement valorisées est celle de recherche du profit et de réussite financière ; et ce selon des moyens socialement acceptables. Elle ne prend également son sens qu’après une certaine « démagification du monde » (Colombi, 2021, p. 17), invitant les individus à délibérer à l’issue de calculs « coût-avantage » et à prendre les décisions les plus « rationnelles en finalité » pour eux. Pour mieux comprendre comment ces élèves ont pu avoir intériorisé si tôt l’intérêt d’une telle « stratégie », il faut la relier à la manière dont l’usage de l’argent s’opère au sein du milieu familial, à l’initiation à la consommation via la présence d’argent de poche (ou son absence !) et plus généralement à la formation de dispositions adaptées à l’environnement économique, y compris au sein du milieu scolaire.

Il n’est pas anodin que les élèves qui se sont montrés les plus prompts à défendre et illustrer cette stratégie proviennent de milieux populaires. Comme l’a déjà remarqué le sociologue Wilfried Lignier dans son enquête réalisée dans plusieurs crèches sur la sociogenèse des dispositions, les enfants de milieux populaires sont les plus marqués par « l’inquiétude et l’urgence » lorsqu’il s’agit de s’approprier des biens (symboliques ou économiques) ; ceux provenant de milieux supérieurs apparaissant quant à eux plus « détendus et confiants » (Lignier, 2019, p. 114). Il me semble qu’une telle explication constitue une hypothèse heuristique pour saisir comment des jeunes hommes choisissent de privilégier l’enrichissement le plus immédiat – ici par le sacrifice au travail – à des formes de réalisation plus hédonistes (sociabilité avec les pairs, activités non-marchandes, famille, etc) – sachant que la jouissance de loisirs est différée dans le temps. Elle résonne d’autant plus avec l’expérience de ces jeunes que l’espace social local est marqué par un fort taux de chômage. Elle s’inscrit plus largement dans le cadre d’une « crise de reproduction » du monde ouvrier (Mauger, 2010, p. 189). La sociodicée dominante, tissée des injonctions à la responsabilité individuelle, de l’investissement de soi et dans son capital humain pénètre toutes les couches de la société, et enjoint chacun•e à tenter de tirer son épingle du jeu dans une vaste « lutte des places » (De Gaulejac, 1994) en valorisant son « capital humain » (Becker, 1964). Enfin, il est remarquable que ces élèves témoignent de telles aspirations, configurant une forme de situation idéale, alors qu’il est socialement peu probable qu’ils connaissent un tel destin. Dans le cadre abstrait du dispositif expérimental que je leur ai proposé, ils manifestent ainsi l’espoir d’une grande réussite et ne craignent pas de le partager à leurs camarades et à moi, qui incarne pourtant l’autorité et dont ils savent que je suis susceptible d’exercer un jugement normatif, appuyé par la froide réalité des statistiques (Truong, 2010, p. 76)[15].

A contrario, les élèves ayant construit une offre de travail présentant un plafond horaire ont justifié leur choix en mobilisant des arguments n’empruntant pas uniquement au registre économique. Si plusieurs élèves (comme P., L., ou V.) ont expliqué l’importance d’un revenu relativement élevé pour « bien vivre » et « profiter », leur choix me semble lié à une forme de socialisation tant familiale qu’institutionnelle aux normes du travail et de l’emploi. Si C., l’élève à qui j’ai demandé de tracer sa courbe au tableau, n’a pas vraiment su m’expliquer pourquoi elle s’était arrêtée à 8 h de travail hebdomadaire (et pas à un autre niveau), elle m’a précisé qu’elle souhaitait pouvoir « mener une vie de famille » et rester proche de sa famille (par exemple ses parents, ses grands-parents). Il apparaît évident à ses yeux de tenir compte des liens affectifs et des obligations qui y sont associées lorsqu’il faut se présenter sur le marché du travail. La plupart des filles de la classe ont d’ailleurs manifesté des signes d’approbation et ont prolongé son argument.

Ces choix, manifestement liés au genre des élèves, rejoignent ceux de nombreuses enquêtes. En effet, il apparaît que ces jeunes femmes prennent (inconsciemment) une décision comprenant le « collectif ». À l’inverse, les jeunes hommes se projettent de manière plus « solitaire » dans leur avenir sans sembler tenir compte de contraintes sociales et familiales qu’ils pourraient être amenés à devoir supporter, hormis les responsabilités de pourvoyeur du foyer afférentes au statut du « male bread-winner ». Loin d’être naturelle, cette différence de choix apparaît indissociable d’une socialisation genrée. Dans les milieux populaires, les jeunes filles apprennent en effet très tôt à tenir compte de l’image de soi qu’elles renvoient aux autres ; à acquérir et maintenir le statut de « femme respectable » (Skeggs, 2015, pp. 109-147) ; à associer les individus de leur sexe à la maternité et au soin porté aux proches, à l’ensemble des activités relevant de l’intendance et donc à assumer une « deuxième journée » de travail en plus de leur activité professionnelle (Hochschild, 2012). En revanche, les jeunes garçons sont davantage invités à désirer une réussite individuelle, en recourant si nécessaire à l’usage de la force (physique ou symbolique) ; à valoriser ce qui peut leur être utile et à imposer leurs préférences aux éventuel•le•s antagonistes (Duru-Bellat, 2017 ; Lepoutre, 1997)[16].

La comparaison entre les courbes d’offre formées et expliquées par les garçons et les filles dans la classe témoigne ainsi de la persistance de schémas traditionnels du point de vue du genre. Prises à la fois par un discours essentialiste définissant la femme comme un être ayant vocation à accomplir un destin maternel et par un discours plus contemporain enjoignant les femmes à doubler leur vie familiale heureuse d’une carrière professionnelle réussie[17], ces élèves paraissent en avoir intériorisé l’évidence. Cela est d’autant plus probable qu’une grande partie des jeunes filles de la classe viennent de milieux populaires, au sein desquels un grand attachement est nourri à l’égard de l’identité de genre traditionnelle. Comme le met en évidence Yaëlle Amsellem-Mainguy, les femmes de ces régions de l’espace social et de ces zones géographiques sont souvent désignées à partir de leur couple (« copine de » ; « femme de ») (Amsellem-Mainguy, 2021, p. 211). Et, comme les processus d’entrée dans la vie active et de la mise en couple (puis en ménage) sont produits collectivement (suggestions et interventions des parents, des proches), les stratégies familiales sont plus souvent propices au maintien dans l’emploi et à la réussite économique des hommes, que des femmes (Bessière et Gollac, 2020, p. 16). D’une part, le système fiscal français subventionne les familles nombreuses dont l’un des membres est inactif. Or, les femmes sont à équivalent temps plein moins rémunérées que les hommes et s’apparient la plupart du temps à quelqu’un de plus âgé qu’elle, qui bénéficie d’une carrière professionnelle plus avancée et stabilisée. D’autre part, les fonds de commerce, fermes ou affaires familiales sont plus fréquemment transmises aux hommes, à qui une « valeur projective » est accordée (Bessière et Gollac, 2020, pp. 56-62). Ainsi, si le statut social d’un homme se mesure aussi à l’aune de sa mise en couple – puis en ménage propriétaire – avec une femme, c’est davantage par son accomplissement professionnel, qu’il est estimé dans ces régions de l’espace social (Coquard, 2019, pp. 66-72). Cette valorisation différentielle des activités sociales selon le sexe des individus est également précocement incorporée par les jeunes hommes, qui associent plus facilement les activités extérieures et socialement valorisantes au sexe masculin (Gianini Belotti, 1974). Dans les milieux populaires, la pression à se porter en priorité vers l’emploi est également davantage exercée sur eux que sur leurs homologues féminins, même si cela varie selon les configurations familiales (Beaud, 2018, pp. 135-146).

Un engagement critique qui enrichit la réflexion sur le travail

Une fois les deux principales formes de courbe d’offre de travail présentées et justifiées par les élèves interrogé•e•s, certain•e•s d’entre elles et eux ont commencé à complexifier les données de l’expérience proposée et à émettre des remarques quant au « réalisme » de la situation. Plusieurs élèves ont cherché (consciemment ou non) à produire une proposition réaliste d’un point de vue social et ont rapidement discuté de la possibilité pratique de pouvoir mettre en œuvre le choix de leurs camarades disposés à travailler 16 h, via le rappel de contingences (faire les courses, cuisiner, s’occuper de proches ou éventuellement d’enfants). La réflexion menée sur le caractère réaliste du cadre expérimental permet d’interroger les fondements de la théorie standard. Afin d’approfondir la critique et d’enrichir leur raisonnement, j’ai tenu à les amener à réfléchir à la possibilité de modifier leur offre selon le type d’emploi proposé, et à s’interroger sur le sens du travail dans notre société de classes.

Ainsi, les élèves ont pour la plupart reconnu l’impossibilité légale de travailler au-delà d’une certaine durée journalière, ce qui a permis de mettre en valeur le caractère particulièrement fictif et abstrait des principes de l’exercice proposé. Témoignage de leur socialisation institutionnelle et du recyclage des pratiques de leurs proches (en particulier leurs parents), plusieurs ont fixé un plafond de 8 h à 10 h de travail journalier, soit la limite légale. Il était par ailleurs jugé difficilement concevable pour plusieurs élèves de pouvoir travailler 16 h quotidiennement durant plusieurs semaines (alors, que penser de plusieurs années !) sans en souffrir[18].

Après avoir remis en question l’étendue du paramètre horaire de l’expérience, certain•e•s ont critiqué l’irréalisme de l’échelle du salaire perçu. Les deux extrêmes de cette dernière leur ont paru « impossibles » à mettre en œuvre. D’une part, l’emploi (et non le travail) gratuit est refusé selon des principes simples : « toute peine mérite salaire » ; « l’effort doit être récompensé ». Une élève a observé que le travail gratuit pour quelqu’un pouvait s’apparenter à de « l’esclavage », quand une autre a nuancé en précisant que cela dépendait de l’assentiment de la personne. D’autre part, plusieurs élèves, indépendamment de l’allure de leur courbe d’offre, ont estimé « improbable » de percevoir un niveau de salaire plus élevé qu’un certain seuil (50 € par heure). Deux justifications ont été apportées par les élèves. La première suit plutôt la logique de la théorie standard : l’employeur•se n’a intérêt à embaucher et rémunérer un•e salarié•e qu’à condition que sa productivité horaire soit suffisante pour couvrir le coût du travail et dégager une plus-value[19]. Les prétentions salariales doivent donc à la fois correspondre au travail socialement validé et à la demande de l’employeur•se – l’autre paramètre fondamental du marché du travail étudié ultérieurement. La seconde met quant à elle davantage l’accent sur l’intériorisation d’un « sens des limites » et l’asymétrie de pouvoir entre l’employeur•se et le/la (futur•e) salarié•e. Elle s’inscrit ainsi plus dans une veine bourdieusienne : « jamais je demanderais autant ! », a déclaré une élève. Sachant que l’employeur•se est en dernière instance l’individu qui prend la décision d’embaucher quelqu’un•e, lui fixant des objectifs et tâches selon les modalités précisées dans un contrat de travail, des élèves se censurent ou savent, au fond, que leur offre sera refusée[20].

À ce stade de la séance, j’ai tenu à réintroduire le caractère concret du travail, jusqu’ici réifié par la question de sa valeur (au sens économique). Ma question pour les élèves était alors simple : l’offre de travail de chacun•e demeurerait-elle identique si la qualité de l’emploi (environnement, contenu du travail et sociabilités) variait ? Si je n’ai pu connaître avec certitude la réponse de chacun•e, il m’a semblé aux réactions spontanées qu’une majorité d’élèves modifierait ses plans. Afin de donner plus de prise à une réflexion sur une variation de leur attitude selon le poste, je leur ai proposé d’imaginer ce qu’ils et elles seraient prêt•e•s à faire si l’emploi considéré était celui d’éboueur ou d’aide à domicile (pour mentionner un métier à prédominance masculine et un autre à prédominance féminine). Ces emplois sont en effet objectivement pénibles, peu reconnus, et comportent des tâches sales, mais nécessaires pour la collectivité[21]. Si les élèves tenant le plus à leur projet d’enrichissement sur le mode de l’entrepreneur capitaliste ont témoigné des signes de maintien de leur offre (« un sacrifice pour mon avenir et celui de mes enfants/descendants », suivant une logique de transmission patrimoniale), la plupart ont revu à la baisse leur nombre d’heures de travail pour chaque niveau de salaire horaire.

Plusieurs élèves ont alors décidé de prendre la parole et ont tissé des raisonnements plus étoffés autour du sens du travail. M., une élève issue des classes moyennes supérieures, nous a expliqué que « l’idéal » serait de pouvoir « choisir un emploi qui [lui] plaît », dans lequel elle pourrait « s’épanouir », « utile socialement », et « bien rémunéré ». Ce triple idéal du travail rémunéré, encore fortement véhiculé aujourd’hui (Méda, 2010), était partagé par une partie de la classe, mais leur paraissait également difficile à atteindre. C’est notamment ce qui peut expliquer la stratégie à laquelle se résolvent des élèves de privilégier les profits « extrinsèques » au travail lui-même, c’est-à-dire le salaire auquel il donne droit, aux profits « intrinsèques » au travail (contenu et réalisation enrichissantes) (Bourdieu, 1996, p. 89). Cette tension, logée au sein des choix de chaque individu, ne se résout ni de manière uniforme, ni de manière aléatoire. Si je ne suis pas en mesure d’établir une corrélation évidente et solide entre un critère social (genre, classe ou configuration familiale) et l’importance relative accordée aux profits intrinsèques ou extrinsèques du travail, il m’est apparu que les élèves provenant du bas de l’espace social étaient plus susceptibles de rechercher l’enrichissement tiré d’une activité professionnelle fortement rémunératrice. Quant aux élèves issu•e•s du haut de la structure sociale, ils et elles semblaient privilégier l’épanouissement dans le travail, souvent décrit comme la situation d’adéquation entre son contenu et les valeurs morales de l’individu, et la conciliation avec la vie sociale[22].

Conclusion

Que conclure de cette activité de sensibilisation ? D’un point de vue pédagogique et didactique, elle présentait, je pense, la vertu d’amener les élèves à s’approprier par leur activité cognitive et de manière concrète certains outils (notionnels) et modes de raisonnement propres à une théorie fondamentale du chapitre. Le cadre expérimental les constituait comme sujets de l’activité à partir de « savoirs d’expérience » (Deauvieau, 2007, p. 106). Et, en raison de la liberté de ton accordée durant cette activité, les élèves se sont de surcroît beaucoup exprimé à partir de leurs conceptions ordinaires du travail et du salaire. Ils et elles sont par ailleurs confronté•e•s aux « savoirs savants » que je pouvais leur amener lorsque leurs réflexions pouvaient être éclairées et conceptualisées par ce biais (Deauvieau, 2007, p. 114). La formalisation de cette activité au plus proche de la théorie néoclassique, comprenant son lexique dès le début, a rendu concrète cette empreinte disciplinaire et intègre le discours savant à leur expérience (Deauvieau, 2007, p. 117)[23]. Comme ils et elles ont pris le temps de s’engager dans la réflexion critique, dénichant certaines contradictions ou limites du cadre expérimental liées à la théorie, cette activité a probablement contribué à produire les interactions cognitives les plus fortes que j’ai pu observer durant l’année, bien que tou•te•s les élèves n’aient pu pleinement se livrer[24]. Elle a également contribué à enrichir leur conception du travail, à leur présenter des outils critiques permettant de prendre de la distance vis-à-vis de certains discours moralisateurs du sens commun.

D’un point de vue disciplinaire, cette activité présentait l’intérêt de donner du crédit par la pratique à la critique des fondements néoclassiques et atteste du fait que le travail ne soit pas soluble dans la seule théorie standard. En dépit de la déclaration bien connue de Milton Friedman, qui prétendait que le plus important n’était pas le fondement réel des hypothèses, mais le caractère prédictif d’un modèle, deux postulats majeurs de la théorie standard appliquée au travail peuvent être remis en question par cette simple activité : la rationalité substantive de l’homo œconomicus et la « robinsonnade » figurée par le modèle. L’individu de la théorie standard est effectivement un individu fictif, asocial, en apesanteur, ne suivant d’autre loi que celle de la maximisation de son utilité, par la prise de décisions optimales. Or, comme les choix et les retours des élèves l’ont illustré, les individus ne sont pas des empires de décision abstraits de leur environnement social. Socialisé•e•s à une organisation sociale déterminée – le capitalisme financiarisé comme mode de production, la division sexuelle du travail comme mode de reproduction et le marché encadré par la collectivité comme mode de coordination –, placé•e•s à une position sociale et entrant en relation avec d’autres selon des modalités historiquement situées, les individus sont loin de se comporter de manière uniforme et égoïste[25]. À ce titre, il serait scientifiquement justifié de ne plus accorder à la théorie néoclassique le statut hégémonique dont elle jouit dans les programmes, mais de la traiter comme une proposition parmi d’autres. Ce constat justifie donc l’enseignement de théories et de paradigmes concurrents à cette théorie et invite au pluralisme, auquel des économistes hétérodoxes français en appellent régulièrement (Orléan, 2015).

Bibliographie

Amsellem-Mainguy Y., 2021, Les filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural, Paris, Presses Sciences Po.

Banse A., 2019, « Les jeux pédagogiques : une pratique en débat », Apses Info, vol. 62, n°1, pp. 5-7.

Baudelot C., et al., 2002 , Travailler pour être heureux ? Le bonheur et le travail en France, Paris, Fayard.

Beaud S., 2018, La France des Belhoumi. Portraits de famille (1977-2017), Paris, La Découverte.

Becker G., 1964, Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, New York, NBER.

Bessière C., Gollac S., 2020, Le genre du capital, Paris, La Découverte.

Bourdieu P., 1974 « Avenir de classe et causalité du probable », Revue Française de Sociologie, vol. 15, n°1, p. 3-42.

Bourdieu P., 1996, « La double vérité du travail », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol. 114, n°3, p. 89-90.

Bourdieu P., 2000, Les structures sociales de l’économie, Paris, Seuil.

Coquard B., 2019, Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin, Paris, La Découverte.

Cordonnier L., 2000, Pas de pitié pour les gueux. Sur les théories économiques du chômage, Paris, Raisons d’Agir.

Colombi D., 2021, Pourquoi sommes-nous capitalistes (malgré nous) ?, Paris, Payot.

Couppey-Soubeyran J., 2012, « La courbe d’offre », Alternatives Économiques, vol. 317, n°10, p. 54.

Coulmont B., 2017, « Le petit peuple des sociologues », Genèses, vol. 107, n°2, p. 153-175.

D’Arnicelli H., 2019, « Le travail, c’est la santé », in Fondation Copernic (dir.), Manuel Indocile de Sciences Sociales, Paris, La Découverte, p. 841-852.

De Gaulejac V., Taboada Léonetti I., 1994, La lutte des places. Insertion et désinsertion, Paris, Desclée de Brouwer.

Deauvieau J., 2007, « Observer et comprendre les pratiques enseignantes », Sociologie du travail, vol. 49, n°1, p. 100-118.

Dewerpe A., 1996, « La « stratégie » chez Pierre Bourdieu », Enquête, vol. 3, n°1, p. 191-208.

Eber N., 2007, « L’économie expérimentale comme outil pédagogique : quelle efficacité ? », Revue d’économie politique, vol. 117, n°4, p. 607-629.

Duru-Bellat M., 2017, La tyrannie du genre, Paris, Presses de Sciences Po.

Gianini Belotti, E., 1974, Du côté des petites filles, Paris, Édition des Femmes.

Hochschild A., 2012, The second shift. Working Families and the Revolution at Home, London, Penguin Books.

Lahire B. (dir.), 2019, Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants, Paris, Seuil.

Lepoutre D., 1997, Cœur de banlieue. Codes, rites et langage, Paris, Odile Jacob.

Lignier W., 2019, Prendre. Naissance d’une pratique sociale élémentaire, Paris, Seuil.

Mauger G., 2010, « « Crise de reproduction » et « désouvriérisation » des classes populaires en France », in Hamel J., Pugeault-Cicchelli C., Galland O., Cicchelli V. (dir.), La jeunesse n’est plus ce qu’elle était, Rennes, PUR, p. 187-196.

Méda D., 2010, Le travail, une valeur en voie de disparition, Paris, Flammarion.

Orléan A. (dir.), 2015, À quoi servent les économistes s’ils disent tous la même chose ? Manifeste pour une économie pluraliste, Paris, Les Liens qui Libèrent.

Renahy N., 2005, Les gars du coin. Enquête sur une jeunesse rurale, Paris, La Découverte.

Skeggs B., 2015, Des femmes respectables. Classe et genre en milieu populaire, Paris, Agone.

Truong F., 2010, « Enseigner Pierre Bourdieu dans le 9.3 : ce que parler veut dire », Idées Economiques et Sociales, vol. 160, n°2, p. 72-77.